アレルギー疾患

| 花粉症、湿疹・アトピー性皮膚炎、じんましん、食物アレルギー、気管支喘息などのアレルギー疾患が、なぜ起こるのか、なぜ増えているのか、なぜ治らないのか、根本的に治すには、どうすれば良いのか、衛生仮説・旧友仮説の観点から、解説します。 |

・目次

| アレルギー疾患とは | |

| 衛生仮説 | |

| 米国に移住するとアレルギーになる | |

| 就学前に農村で暮らすと、アレルギー性鼻炎の発症が抑えられる | |

| 日本における昭和30年代半ばより以前の環境 | |

| 1970年以降に日本の都市部では、衛生環境が飛躍的に向上した | |

| 乳幼児期に抗生物質を使用すると、アレルギー疾患の発症↑ | |

| 除菌・抗菌のCMがあふれている | |

| 「生活環境の清潔化」という環境の激変が生じている | |

| 法律や規則も清潔化・無菌化を推進している | |

| 体を守ってくれていた「旧友」はもういない | |

| 「衛生=ひたすら除菌・抗菌」というコンセプトは古い | |

| 進化論から「生活環境の清潔化」を考える | |

| 液性免疫と細胞性免疫 | |

| 細胞性免疫↓の結果生じてくる疾患群 | |

| 発症させないことを目指すには | |

| 効果的な対抗手段をとれるように取り組むべき時期にきている | |

| 「寄生虫なき病」ご一読のお勧め | |

| 都市環境をどの程度の清潔レベルにすることを目標とするべきか | |

| 健康を守っていた旧友を復活させる試み | |

| LPSは、体に入る経路によって働きが全く異なる | |

| 谷口克先生の花粉症(アレルギー)に罹らないための9か条 | |

| 自然免疫・細胞性免疫を高める | |

| 細胞性免疫レベルの指標 | |

| 細胞性免疫が低下すると | |

| 細胞性免疫を活性化させると | |

| アレルギーの始まり:経皮感作 | |

| Th1/Th2仮説 | |

| アレルギー疾患の分類:1型アレルギータイプとType2炎症 | |

| 自己免疫疾患も増えている | |

| 「自然に任せる」のが良いのか | |

| アレルギーが疑われる場合には | |

| 衛生仮説・旧友仮説を紹介している海外のサイト | |

| エピペン | |

| ◎細胞性免疫活性化(非特異的免疫療法) | |

| 体質改善の機序(推測) | |

| 舌下免疫療法 (スギ花粉・ダニ) |

・アレルギー疾患とは

花粉、食べ物、ハウスダストなどの様々な特定の抗原が体内に侵入してくると、前触れなく、過敏な反応が出現するのがアレルギー疾患です。

アレルギー疾患に対して、一般的には、抗アレルギー薬が用いられます。

この薬剤により、一定の効果は得られます。

花粉症の時期には、大切な薬です。

しかし、アレルギー反応が出やすい間は、薬剤を使用し続けなければならないというデメリットもあります。

また、この薬剤は、対症療法薬であり、アレルギー体質そのものを改善する効果はありません。

・衛生仮説

アレルギー疾患の分野において、近年、「衛生仮説」という学説が注目されています。

第二次世界大戦後、衛生状態が急速に良くなって、寄生虫やさまざまな感染症が身近から消えてしまったことが、アレルギー疾患が増えた大きな要因であるという学説です。

2019年のTBSテレビドラマ「インハンド」(主演 山下智久さん)では、この衛生仮説が背景テーマでした。

朱戸アオ著 イブニングKC 講談社刊

朱戸アオ著 イブニングKC 講談社刊本来は、寄生虫やダニなどの排除をするために働いて体を守ることに役立っていたIgEを主体とした免疫系の一部が、バリア機能のない皮膚から入ってきた抗原を誤って敵として認識し、攻撃するようになったのがアレルギー疾患である、という考え方です。

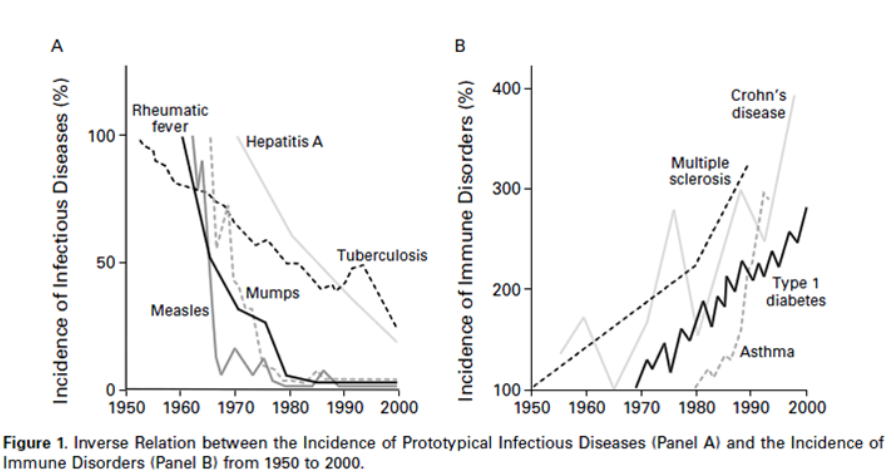

出典 Bach (フランス Inserm), N Engle J Med 347:911, 2002

Rheumatic fever リウマチ熱(溶連菌感染症), Hepatitis A A型肝炎, Measles 麻疹,

Mumps おたふくかぜTuberculosis 結核

Type 1 diabetes 1型糖尿病, Asthma 気管支喘息, Multiple sclerosis 多発性硬化症,

Crohn's disease クローン病

パネルAに示された感染症が激減した時期から、パネルBで示された病気が急激に増加しています。

欧米の先進国のデータを集めて作成されたグラフです。

感染症は、A型肝炎以外は米国CDCのデータです。

腸内環境と健康のサイトより引用

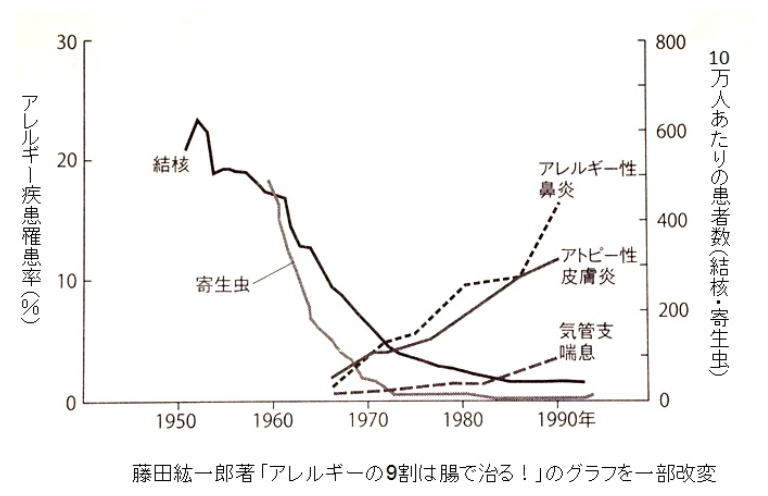

日本でも同様に、結核や寄生虫感染が激減した時期から、アレルギー疾患が急増しています。

※ 例) 1950年代までは、回虫の感染率は、60%以上でした。現在は、ほぼ、0%です。

花粉症発症の低年齢化、発症頻度の上昇が認められています。

・米国に移住するとアレルギーになる

米国に移民してきた子供と米国内で生まれた子供では、前者の方が、アレルギー疾患(気管支喘息、湿疹、アレルギー性鼻炎、食物アレルギー)の有病率が低いことが示されています(オッズ比 0.48, Silverberg JAMA Pediatr 2013)。

しかし、米国に移民してきた子供が、米国内で1年以上居住するとアレルギー疾患の有病率が上昇します。

これは、衛生環境の良い米国内で居住することが、アレルギー疾患を発症するリスクそのものになっていることを示しています。

日本も、衛生環境は米国同様良好ですので、「現代の日本国内で居住することは、アレルギー疾患を発症するリスクそのものである」と考えられます。

すなわち、「きれいすぎる環境の中で生活すると、アレルギー疾患を発病する」、ということです。

実際、当院においても、本国(東アジアや東南アジア)に住んでいるときは、もともとアレルギー疾患はなかったのに、来日し、日本国内に在住するようになってから、アレルギー疾患を発病された症例を多数診察しています。

・就学前に農村で暮らすと、アレルギー性鼻炎の発症が抑えられる

2013欧州呼吸器学会においても、就学前に農村で暮らした子どもは学齢期のアレルギー性鼻炎が7割減ることが示されています。

清潔すぎない生活環境で暮らした子どもはアレルギー疾患にかかりにくいという「衛生仮説」を裏付ける成果の1つとして注目されます。

・日本における昭和30年代半ばより以前の環境

日本では、アレルギー疾患が急激に増加しはじめた昭和30年代半ばより以前の環境、すなわち、特定の感染症や寄生虫症が、広く蔓延していた環境(=一般的には劣悪と考えられている環境)の中で生活していたことが、アレルギー疾患の発症の予防に極めて役に立っていたと考えられます。

| 昭和30年代半ばより 前の環境 |

現代 | |

| 飲料水 | 水道水、井戸水 | 水道水、宅配水 |

| 寄生虫 | あり(回虫、蟯虫など) | 0 |

| 兄弟の数 | 多数 | 0か少数 |

| 結核 | あり | ほぼなし |

| 舗装道路 | 都市部の一部のみ | 100%近い |

| 土埃 | あり | ほぼなし |

| トイレ | 溜め込み式 | 水洗 |

| 抗菌・除菌グッズ | なし | 多数 |

| 牛・馬 | 農村では多数 | 農村でも0 |

| 室内のハエ(蠅) | 〇 | × |

| 下水 | 地表を流れる(ドブ川) | 地中(暗渠化) |

| 抗生物質の使用 | × | 〇 |

| 帝王切開 | 少ない | 多い |

| 食器洗い機 | × | 〇 |

現在、50歳以上の方は、ご自分が幼小児期のころと、現代では、生活環境の衛生度において、隔世の感を感じておられると思います。

清潔で快適な生活環境に慣れた現代の日本人は、50年以上前の日本の環境の中では、生活することはほぼ不可能です。

1960年以前の日本人の生活環境を想像する自体が、かなり困難です。当時を撮影した記録映画、ドキュメンタリー、NHKアーカイブズなどを見て、実感するのがベストです。

食器を手洗いしている家庭の子供は食洗器を使用している家庭の子供に比べ、喘息・湿疹・アレルギー性鼻炎・結膜炎などのアレルギー疾患の発症率が半分であることが示されています(スウェーデン Hesselmer,

Pediatrics 2015)

![]()

・1970年以降に日本の都市部では、衛生環境が飛躍的に向上した

1970年以降に日本の都市部に生まれた方は、すでに飛躍的に向上した衛生環境の中で育っています。

これに該当する方々は、清潔な環境の中で生活することに慣れているため、「その清潔すぎる環境は、健康へのリスクとなります」というメッセージを、実感を伴って理解されることは困難です。

・乳幼児期に抗生物質を使用すると、アレルギー疾患の発症↑

乳幼児期に抗生物質を使用すると、アレルギー疾患の発症が、1.7倍になることが国立成育医療センターの研究チームから発表されました。

立派な研究成果です。

しかし、抗生物質の使用は、上の表のわずか1項目にすぎません。

他の一つ一つの清潔化の要素(指標)も、すべてアレルギー疾患の発症を促進する因子であることを知っておく必要があります。

仮に、上の表の各項目がそれぞれ、1.7倍のオッズ比を有するアレルギー発症のリスク因子と仮定すると、現代の衛生環境は、昭和30年代半ばの環境に比較して、1.7倍の14乗、すなわち、1,684倍アレルギーを発症しやすい、ということになります。

日本国民の約半数が、すでに何等かのアレルギー疾患を発症している原因となっていることが理解されるかと思います。

・除菌・抗菌のCMがあふれている

テレビをつければ、毎日、「除菌」・「抗菌」のオンパレードです。

カラスの鳴かない日はあっても、「除菌」・「抗菌」を連呼するCMを見ない日はありません。

☆ 第二次世界大戦では、日本は、良き友人であるべき米国・英国を「鬼畜米英」というスローガンを掲げて、敵に回してしまうという致命的な過ちを犯しました。

現代の日本においては、良き友人であるべき無害な微生物まで、「除菌・抗菌」のスローガンを掲げて、国をあげて目の敵にしています。

日本人は、失敗から学ぶことのない国民なのでしょうか?

過剰な「除菌・抗菌」は、現代日本における亡国のスローガンです。

・「生活環境の清潔化」という環境の激変が生じている

約60年間という短期間(=二世代分:一世代30年として計算)の間に、凄まじい環境の激変が起こったことがわかります。

あまりに身近で、あまりに快適な変化のために、ほとんどの人は、この環境変化(=生活環境の清潔化)を好ましいものととらえています。

現在、地球温暖化という環境変化のリスクの方が、人類に及ぼすであろう大きなマイナスのリスクとして注目され、不安視されています。

しかし、日本の、特に都市部に住んでいる大多数の人とっては、地球温暖化という環境変化よりも、生活環境の清潔化という身近で凄まじい環境変化によって、強烈なマイナス(=新たな病気)が次々に生じてくるようになりました。

すでに、日本の都市部の生活環境は、「準無菌室」といえる位のレベルに到達しており、その中で、何も悪いことをしなくても、ただ生活しているだけで、アレルギー、がん、自己免疫疾患など、次々に病気を発病するようになっています。

新しく発生した感染症に対する抵抗力も弱くなっています。

2020年に発生した新型コロナウイルス感染症が、主として、大都市部(首都圏、関西圏)で、感染者数や重症者数が多かったことは、記憶に新しいところです。

大都市部では、単に人口や人口密度が高いという要因のみならず、生活環境の清潔化にともなって細胞性免疫レベルが低下している要素も関与していると推測されます。

・法律や規則も清潔化・無菌化を推進している

法律や規則も、清潔化・無菌化(飲料水、下水処理、空気、食べ物など)を推進しており、違反すると罰則規定があります。

結果として、非常に高度の清潔化が達成されました。

しかし、そのために、生じてきた多数の病気については、何の責任も痛みも感じていないことに注意する必要があります。

「良いこと」を求め続けた結果、「悪くなってしまった」のです。

「hayashunのブログ」より引用(林先生が驚く初耳学 2017.2.26放送)

すでに、現代日本の都市部の衛生環境は、踏み入ってはならない高度な領域にすでに到達しています。

・体を守ってくれていた「旧友」はもういない

感染症にかかることによって、体を守ってくれていた微生物や寄生虫(Old Friends 旧友)は、すでに0か非常な低レベルになっています。

清潔すぎる環境の中に、Old Friendsの姿はなく、ヒトが独りぼっち、という状況になっています。

旧友仮説と呼称されています。

「清き流れに魚住まず」という言葉があります。

「清き環境にヒト住めず」という状況にすでになっています。

☆ そもそも「衛生」という用語は、ヒトの生命を守る、という意味です。

感染症が多発していた時代においては、「衛生」は、ひたすら細菌やウイルスを殺滅すること(=無菌状態を目指す)と同義語でした。

・「衛生=ひたすら除菌・抗菌」というコンセプトは古い

しかし、高度に清潔な生活環境が達成された現代においては、「衛生」は、共存可能なウイルスや細菌とは共存すること(必要なワクチンは使用する)ことこそが、ヒトの生命を守る目的に合致します。

大きな意識改革が必要な時期にきているのです。

1960年以前の生活環境には普遍的にあった感染要素(微生物・寄生虫など)のうち、(人工的にせよ)どれを復活すれば、効果的でしょうか?

そのような感染要素を、一部であっても復活させようなどという試みは、言語道断、論外でしょうか?

・進化論から「生活環境の清潔化」を考える

進化論においては、環境の変化があったとき、それにうまく適応できる個体のみが子孫を残すことができます。

適者生存の法則といいます。

現在の日本に生じている生活環境の清潔化は、すでに進化論という観点から論じなければならないレベルに到達しています。

生活環境の劇的清潔化は、新たな病気を次々に生じさせる強い「淘汰圧」となっています。

進化論の観点から言うと、この凄まじい環境変化に適応できるか否かが、次の世代に生き延びられるか、淘汰されてしまうか、の岐路となります。

淘汰圧は、本人のみならず、子供や孫にもかかっていきます。

上手に適応できない場合は、残念ながら淘汰されていくことになります。

☆ 心地よい環境の変化に気づかず、何のアクションも起こさないため、命にかかわる事態に至ってしまう状況は、「ゆでガエル」に例えられます。

生活環境の清潔化というとても心地よい環境変化の中で、命を守るために、アクションを起こさなければいけないタイミングは、「今」です。

☆ 現代日本の都市部の衛生環境は、素晴らしく清潔です。

しかし、その過度な清潔は、特定の病気の発症を高めています。

多くの人は、これを問題があるとはとらえていません。

以下はその例えです。巨大なタンカーのような大きな船の甲板に大勢の人が乗っています。

快適なクルージングを楽しんでいるように見えます。

でも、よく見ると奇妙なことに、船は、全体的に水平に沈みかけており、乗船している人々の、足がすでに30cmほど、海水に浸かっています。

「みんな目を覚ましてください。その船は沈みかけていますよ。」という小さな声の呼びかけがありました。

しかし、大部分の人は、「なんて馬鹿なこと言っているの?」と思っています。

目を覚ました人から、アクションを起こされるのが賢明かと思われます。

・液性免疫と細胞性免疫

獲得免疫システムは、大きく2つに分かれます。細胞性免疫(=ウイルスに感染した細胞、細胞内寄生細菌、がん細胞などを攻撃する免疫システム)と液性免疫(アレルギーに関与するIgEの産生を含む)です。

昭和30年代半ばより以前の日本においては、さまざまな感染症や寄生虫症により、細胞性免疫が活性化された状態が維持されていたと考えられます。

現代の日本で生活すると、細胞性免疫や自然免疫システムは、眠ったままの状態(=不活性の状態)になっていることが多いのです。

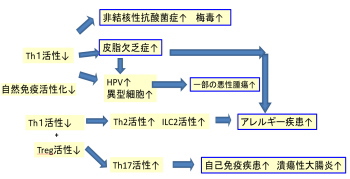

・細胞性免疫↓の結果生じてくる疾患群

自然免疫や細胞性免疫が不活性のまま推移(生活)してしまうと、様々な病気(疾患群)が誘発されてきます。

1. 自己免疫疾患

2. がん

3. アレルギー疾患

これらが、代表的な疾患群(それぞれの群には、多数の個々の疾患があります)です。

他にも、多くの疾患が生じてきます。

例) 炎症性腸疾患、乾癬、イボ、水いぼ、非結核性抗酸菌症、梅毒、発達障害(自閉症)、など。

さらに、少子化にも密接な関連があるであろうと、当院では、推測しています。

☆大学病院や大病院の専門医・医療関係者の方は、これらの疾患がじわじわ増加してくる不気味な最近のトレンドを肌身に感じておられるはずです。

個々の症例に、費用と情熱を十分にかけて治療に当たるのは、大変重要なことです。

・発症させないことを目指すには

しかし、そもそもそれぞれの疾患を発症させないようにすることを目指す方がより合理的といえます。

病気の始まる前、あるいは始まりの時期に、対処に当たるのは、主として開業医やかかりつけ医です。

川の流れに例えると、源流の部分にアプローチする機会が多いのが開業医やかかりつけ医と言えます。

ハーメルンの笛吹き男という寓話があります。笛の音に誘われて、子供たちが笛吹きに付いて行って街からいなくなってしまうというストーリーです。

現代日本においては、笛吹きの「生活環境の清潔化」という心地よい笛の音色に、子供たちが誘われやすい状態となっています。

あるいは、アレルギー疾患、自己免疫疾患、がんによって、あるいは、少子化そのものによって、子供たちの数が減り、いなくなってしまうリスクにさらされています。

日本人の約半数が、アレルギーになり、がんを発症してしまう、という事実は、どう考えても異常です。

(例えば、乳がんや20-30代の子宮頚癌は、増加の一途をたどっています。)

・効果的な対抗手段をとれるように取り組むべき時期にきている

そろそろ、日本人全体で、効果的な対抗手段をとれるように真剣に取り組むべき時期にきています。

「清潔を求めすぎた結果、悪くなってしまった」という(不都合な)真実を素直に認めることから始まる話です。

「前門のトラ、後門のオオカミ」という言葉があります。

前と後ろに、それぞれ別の強い敵が控えている、という意味です。

現代日本の都市部のおかれている状況は、前門のトラを恐れるあまり、後ずさりしすぎて、後門のオオカミに食われるリスクが高くなっています、ということです。

☆ アレルギー、がん、自己免疫疾患の増加は、国全体の医療経済を圧迫しています。

抗がん剤を使用すると、一人当たり、簡単に数百万円~数千万円の費用に達します。

個人個人だけでなく、日本の経済の観点からも、これらの疾患の発症予防は大変重要な課題です。

・「寄生虫なき病」ご一読のお勧め

生活環境の清潔化と、種々の病気の出現・増悪の関連は、「寄生虫なき病」という本に詳述されています。

「寄生虫なき病」は、アレルギー、小児、皮膚、自己免疫疾患、がんなどを診療する医療関係者の必読書です。

また、都市部の都市計画担当者、公衆衛生担当者、教育関係者、その他行政の担当者、議員、行政の長、建設会社関係者なども、「寄生虫なき病」を読むべきです。

知識がなければ、益々、高度の生活環境の清潔化を目指すことに加担してしまうことになります。

結局、みんなで、人が健康に住めないような高度に清潔な生活環境を作って、どうしたいのでしょうか?

☆ 過度な生活環境の清潔化という重大な環境変化が、日本の都市部に住む人々の健康にすでに重大なマイナスの影響を及ぼしています。

この課題に対し、最も正面で取り組むべき中央省庁は、環境省と考えられます。

生活環境を過剰なほど清潔化してしまうと、感染症のリスクは、確かに減少しますが、自己免疫疾患、がん、アレルギー疾患のリスクは増大します。

後者にかかる医療費のほうが、前者よりはるかに大であり、さらに増大すると推測されます。

・都市環境をどの程度の清潔レベルを目標とするべきか

都市環境をどの程度の清潔レベルを目標とするべきか、厚生労働省とも協力して、真剣に再検討し、取り組むべき時期に来ています。

「きれいにすればするほど良い」というのは、誤った思い込みです。

☆医療関係者の方が、当院の試み・治療体系を理解されるためには、「寄生虫なき病」の内容把握は前提であり、必須です。

何の知識も経験もないのに、批判だけしている自称「評論家」「専門家」もいますので、注意が必要です。

そのような人物に相談しても、「聞いたことがない」と批判するだけで適確なレスポンスは得られません

(0→0=0)。

当院の試み・治療体系を批判されるのはもちろん結構ですが、それに代わりうる環境の激変に対応する何らかの効果的なアクションをとっていく必要はあるだろうと考えられます。

それでは、その「何らか」とは、何でしょうか?

対症療法に終始するだけで、あとは「何もしない」ことが、はたして正解でしょうか?

救急病院には、たびたびアナフィラキシーを発症した人が運び込まれていますが、回復された後は、エピペンを処方されて終わり、で良いのでしょうか?

普通に給食を食べるだけでも、アナフィラキシーを突然発症し、命にかかわってしまう時代になっています。

・健康を守っていた旧友を復活させる試み

生活環境の清潔化の中で、失われた適度な感染刺激(=Old Friends 旧友)を、復活させ、病気の治療にあたる試みがなされています。

寄生虫も、特に欧米では、種々のアレルギー疾患、自己免疫疾患などの治療に試用されています。使われているのは、サナダ虫(広節裂頭条虫)、アメリカ鉤虫、ブタ鞭虫(TSO)などです。

☆ 最近では、残念ながら、寄生虫の存在に対する発達中の免疫系の適応は、大部分がエピジェネティックなものであり、寄生虫がいない数世代後には失われてしまうと記載されています。生下時からずっと寄生虫に触れたことがない人は、成長してから人工的に寄生虫に触れさせても、炎症を抑えるような効果はでにくいだろうと考えられるようになってきました。Rook, Front Allergy, 4:1220481, 2023

☆ 都市部の小学校・中学校や大きなマンションの敷地内、あるいは一定面積以上の大規模公園内には、必ず牛か馬を、3~4頭以上飼い、牛舎や厩舎の中を人が通行することを促すと、状況は少しは改善するかもしれません。

このとき、家畜の糞は、たい肥にして、近くの畑で肥料として使用します。

舞い上がるLPSを吸入することも、アレルギー発症を抑制する方向に働きます=農場効果。

・LPSは、体に入る経路によって働きが全く異なる

LPSは、気道粘膜や腸管粘膜に付着または接触する(生理的経路)と、マクロファージをマイルドに活性化させます(プライミング)。健康には、プラスに働きます。

気道粘膜に慢性的に微量ずつLPSを接触させると、肺上皮細胞にA20(ユビキチン修飾酵素)が誘導されて、喘息の発症予防に働くという報告があります(マウスモデル Schuijs, Science. 2015 ;349:1106)

一方、LPSが血中に入る(非生理的経路)と、多量の場合、マクロファージは、高度に活性化し、強い炎症やショックが生じ、生命の危険を生じます。

微量であっても歯周病や腸管(リーキーガット)から血中に入り続けると、メタボリック症候群、動脈硬化、腎機能低下に至るなど、健康が損なわれる方向に働きます。

J Leukocyte Biol 2004より引用

牛舎の中の空気には、牛の腸内細菌由来のLPSがたくさん含まれています。これを吸入することは、気管支喘息やアレルギーの予防になると考えられます。

☆我が子をアレルギーにしたくないという母の思いは、万国共通です。牧舎に入って、アレルギー発症を防ぎたいと願っている母と子の写真です。

・谷口克先生の花粉症(アレルギー)に罹らないための9か条

理化学研究所の谷口克先生は、花粉症(アレルギー)に罹らないための9か条として以下を提唱しています(2007)。

1. 子だくさんで狭い家で暮らす

2. 農家で暮らす

3. ネコ・犬を家の中で飼育する

4. 適度に不衛生な環境を維持する

5. 手や顔を洗う回数を少なくする

6. 早期に託児所に預け、感染の機会をふやす

7. 生後早期にBCGを接種する

8. 幼児期から乳酸菌飲食物(ヨーグルトなど)を摂取する

9. 小児期にはなるべく抗生物質を使わない

これらは、すべて、失われつつある適度な感染刺激(=Old Friends)を復活させようという試みです。

ただのユーモアやほら話ではなく、医学的根拠があります。

based on a sprue stroryのサイトより引用

アトピー性皮膚炎が発症しやすくなるリスク因子(オッズ比)

・4回以上の感染を経験した子どもは、感染がなかった子どもに比べて0.35(P値=0.039)であった。

⇒ 感染症の経験がないと、アトピー性皮膚炎発症のリスク↑

・兄弟姉妹の数が多いほど、発症リスクは減少する傾向にあった(P値=0.023)。

・2人以上の兄弟姉妹を持つ子どもでは、発症リスクが低下した(OR=0.62、P値=0.048)。

・ペットの飼育、特に犬との日常的な接触は、発症リスクを低下させた(OR = 0.40; P値 = 0.004)。

Chatenoud Allergy 75:104,2020

・自然免疫・細胞性免疫を高める

生活環境の清潔化によって、失われてしまった適度な感染刺激(=Old Friends)は、寄生虫以外にもあります。

適時・適度に、細胞性免疫を活性化する感染症にさらされること(罹患または暴露されること)も、これらの病気を発症することの予防や、軽減につながると考えられます。

しかし、自己免疫疾患やがんについては、いったん発症したあとに、細胞性免疫を活性化しても、それらを制圧することは、かなり困難です。

一方、アレルギー疾患については、特に、幼小児期に細胞性免疫を何度も十分に活性化すると、その発症予防や軽減効果が顕著であり、上の年齢についても、効果はあるであろうと考えられます。

・細胞性免疫レベルの指標

細胞性免疫が低下していることについては、あまり良い指標がありません。

コレステロール値や血糖値などは、採血により、すぐに測定値がでるので、良い指標として使えます。

液性免疫の指標については、IgGやさまざまな抗体価を測ることができます。

これらとは対照的に、細胞性免疫機能の検査として一般的に施行されているのは、せいぜいツベルクリン反応くらいです。

アレルギー疾患では、ツベルクリン反応は低下しています(=陰性)。

しかも、ツベルクリン反応すら、日常、検査されることはほとんどないのが実情です。

このため、細胞性免疫レベルが、非常に低下していることを指摘しても、実感を伴って理解することができません。

・細胞性免疫が低下すると

細胞性免疫が低下していると、最初に皮脂欠乏症、やがて成長するにつれ、いぼや水いぼの多発、種々のアレルギー疾患、自己免疫疾患、帯状疱疹、がんなどを生じてきます。

細胞性免疫が低下しているか否かを調べる良い検査法は、あまりありませんので、皮脂欠乏症の段階で気づけるか否かが、その後の様々な病気へと進展していくことに対するブレーキをかける鍵となります。

・細胞性免疫を活性化させると

この細胞性免疫を活性化するには、いくつかの方法があります。

特定の乳酸菌を摂ることによっても、活性化し、これによりアレルギーがある程度抑えられることが知られています。

腸内細菌の改善に着目するのは良い着眼といえますが、乳酸菌の細胞性免疫の活性化の効果は、一般的にはマイルドです。

細胞性免疫を高めるタイプのワクチンは、比較的強くこの免疫系を活性化します。

気管支喘息の方は、ツベルクリン反応が弱いことが多いという報告があります。

BCGは、自然免疫の担当細胞である単球・マクロファージ(=自然免疫のプライミング)や TヘルパーI型細胞を活性化(=細胞性免疫の活性化)します。

すでに確立しているアレルギー性気道炎症を軽減させるという動物実験データも示されています。

BCGを接種すると、単球からIL-1βなどのサイトカインの分泌が、恒常的に誘導されるようになります

(=自然免疫の「訓練された免疫状態」 オランダ Radboud大学 Cell Host Micorbe 2018)。

「訓練された免疫状態」とは、使用されていない自動車(単球・マクロファージ)に、「慣らし運転」をして、運転に対するレスポンスを向上させることによく似ています。自然免疫系の慣らし運転です。

BCGを接種すると、その後の各種細菌・ウイルス感染に対して、抵抗力が向上します (オフターゲット効果)。

実際、BCGを接種すると、小児期における呼吸器感染症や敗血症を40-50%減らすことが示されています(Clin Infect Dis. 2015)。

新型コロナウイルスに対する感染防御を目的として、BCGを接種する臨床研究が、欧米ではじまっています(Science 2020)。

小児期にBCGを受けておくと、その後の人生における肺癌の発症を60%抑えるという研究報告もあります(観察期間60年の研究 JAMA 2019)

健常人にBCGワクチン接種 ⇒

・自然免疫細胞が微生物に反応する能力 (サイトカイン産生能で評価) は高まる

・同時に、循環血中の炎症性タンパク濃度により 測定される全身性炎症は、抑制される

・BCGによる全身性炎症の抑制効果は、 男性でより顕著であった (Koeken, J Clin Invest 2020)

BCG接種率が高い国: ⇒ アルツハイマー病の有病率が低かった

認知症予防の手段の一つとして使える可能性がある (Gofri, Med hypothe 2019)

1型糖尿病患者(平均罹患期間19年)に BCGを接種(4週間隔で2回)

・8年間フォロー

・プラセボ対照 2重盲検比較試験

・3年後に、BCG群のみ HbA1cが低下し、低レベル(HbA1c 6.65%)で推移した。

=3年目以降、血糖値が長期的に低下した。

・BCG接種により、 1型糖尿病体内の細胞代謝が、 酸化的リン酸化⇒初期の好気性解糖 に切り替わった。

・1型糖尿病患者においてT細胞における 6つの主要なT制御性遺伝子mRNAの発現が亢進した

=自己免疫にブレーキをかけるように免疫系がリセットされた

(Kühtreiber, NPJ Vaccines 2018)

自然免疫系に対する「訓練された免疫」状態を作り出すワクチンとして、他に、ポリオワクチン(生)や麻疹ワクチンの使用も提唱されています。Netea, Cell 2020 181 969

※ ポリオワクチン(生)は、ときどき先祖返りして病原性を発揮することがあるため、日本では、2012年9月から、不活化ポリオワクチンに切り替わっています。ポリオワクチン(生)は、現在、使用されていません。

以前、日本で、使用されていたポリオワクチン(生)も、訓練された免疫を誘導していたと考えられます。このため、BCGとともに、日本では、COVID-19の発症者や重症者の低減に寄与していた可能性があると考えられます。

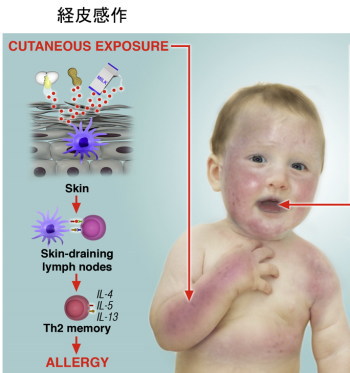

・アレルギーの始まり:経皮感作

Lack, J Allergy Clin Immunol 121:1331, 2008

アレルギー疾患のある方は、一般に、肌がカサカサしています(=皮脂欠乏があります)。

皮膚から侵入してきた抗原を、敵として認識すると、その抗原に対するIgE抗体が産生されるようになります(=経皮感作)。

これが、アレルギー疾患の始まりです。このため、皮膚のバリア機能を高めることは、非常に重要です。

細胞性免疫が活性化するにつれ、皮脂欠乏症は改善していきます。肌がつやつやになります。

※ お子さんの肌の保湿を毎日熱心に行うことは、経皮感作を予防する方向には作用します。ただし、適度に自然免疫や細胞性免疫を活性化してあげると、熱心に保湿しなくても、肌は、しっとり・つやつやになります。

皮脂欠乏の改善 ⇒ 皮膚バリア機能の回復により、皮膚からの抗原の侵入は低下すると考えれられます。

自然免疫・細胞性免疫を高めるワクチンは、病気を生じない「ミニ感染症」といえます。

この位のほとんど熱もでない「感染症」も許容できないと、現代日本の都市部では、激しい「淘汰圧」にさらされてしまうことは、残念ながら避けられないであろうと考えています。

なお、舌下や腸管から取り込まれた抗原に対しては、制御性T細胞(Treg)が活性化するため、免疫抑制に働きます。免疫舌下療法として、アレルギー性鼻炎に対し、実用化されています。

① 経皮感作 ⇒ アレルギー↑ ② 舌下・腸管からの抗原取り込み ⇒ アレルギー↓

抗原の侵入経路によって、アレルギー促進と抑制という真逆の方向に作用します。この考え方は、二重アレルゲン曝露仮説と呼称されています(英国 Lack)。

・Th1/Th2仮説

1986年 モスマンとコフマンは、ヘルパーT細胞をTh1とTh2に大別させ、お互い拮抗的に作用するという仮説を提唱しました(Th1/Th2仮説)。

Th1=ウイルス感染細胞、細胞内寄生細菌(結核など)、悪性腫瘍細胞などを攻撃する細胞性免疫を高めるヘルパーT細胞。

Th2=寄生虫やアレルゲンを攻撃する免疫系を高めるヘルパーT細胞。

ヘルパーT細胞は、その後、Th9,Th17,濾胞性T細胞(Tfh), 制御性T細胞(Treg)などが、同定され、単純なTh1/Th2のバランスだけでは、論じられなくなっています。

初期には、Th2細胞が、IL-4を介して、B細胞からのIgE産生を、誘導すると考えられていましたが、現在は、IgE産生は、Tfhが関与し、促進すると考えられています。Th2細胞と濾胞性T細胞(Tfh)をまとめて、「Th2系細胞」と表現されることもあります。

現代の都市部の清潔な環境に暮らしている住民は、Th1活性を高めるような感染刺激が圧倒的に不足しており、このために、様々な疾患が生じるようになっているという事実は、単純なTh1/Th2仮説がかなり修正されてしまった現在でも、変わりません。

Th1/Th2比よりも、Th1レベルの絶対値が非常に低下している点が問題なのです。

(Th1↓、Th2系↑)

Th1細胞は、外部からの感染(または適切なワクチン刺激)があって、初めて活性化するのです。

制御性T細胞(Treg)による、免疫に対するブレーキがかかりにくくなっている点(Treg↓、Th2系↑)も、アレルギー発症を促進します。食物繊維を多くとる、プロバイオティクス食品・サプリを活用する、自然に親しむ、土に触れる、抗生物質を必要最小限に使用する(特に小児)、といった観点もアレルギー発症や増悪の防止に必要です。腸内細菌は、種類が豊富(=α多様性が高い)であるほど、アレルギーは生じにくいとされています。

腸内細菌のクロストリジウム属由来の酪酸・プロピオン酸や、バクテロイデス属由来のポリサッカライドAは、Tregを増やすと言われています。ビフィズス菌の一部・乳酸菌の一部(ロイテリ菌など)もTregを増やす効果が示されています。

ヘリコバクター・ピロリ菌もTregを増やす効果があります。ピロリ菌を除菌すると、アレルギー症状の悪化を認めることがあります。

・アレルギー疾患の分類:1型アレルギータイプとType2炎症

アレルギー疾患は、1型アレルギータイプとType2炎症タイプの二つに分けられます。

1型アレルギーは、アレルギー性鼻炎やじんましんが代表です。

花粉などのアレルゲンが、粘膜や皮膚に存在する肥満細胞上のIgEに結合すると、肥満細胞の内部からヒスタミンなどの化学物質が放出されて、鼻水、じんましんなどの症状が生じます。

Type2炎症の典型例は、気管支喘息です。

気管支喘息の気管・気管支の粘膜には、著明な好酸球とT細胞の浸潤が認められます。

持続的なTh2細胞の活性化、または自然リンパ球2型の活性化が生じています。

他に、Th17細胞の関与する好中球性気管支喘息というタイプもあります。

なお、アトピー性皮膚炎は、Th2細胞炎症もありますが、皮膚バリア機能の破綻に伴う細菌やHPVの持続感染が大きく関与しており、気管支喘息に比べ、より複雑な病態といえます。

アレルギー疾患は、Th1活性化不足・自然免疫活性化不足・Treg活性化不足⇒皮脂欠乏症(皮膚のバリア機能低下)⇒経皮感作(バリアのない皮膚から、抗原が浸潤し、免疫系がこれを敵として認識する)⇒1型アレルギータイプの疾患発症 または、Th2細胞性炎症タイプの疾患発症 という流れによって、生じてくると理解されています。

最も上流のイベントは、清潔な環境に生活することによる細胞性免疫・自然免疫を刺激する感染の欠如(=敵がいない)、なのです。

・自己免疫疾患も増えている

自己免疫疾患には、Th17の活性化が中心的役割を果たすとされています。

Th17が活性化すると、自分の体の成分である自己抗原を誤って敵として、認識されるようになるのが自己免疫疾患です。

Th1が活性化されていると、Th17が活性化するのを抑制します。

従って、Th1活性化不足・Tregの活性化不足⇒Th17活性化⇒自己免疫疾患の発症↑と、考えられます。

細胞性免疫を、ウイルスや細菌(または適切なワクチン刺激)によって、適度に刺激しておくことは、自己免疫疾患発症の抑制にもつながると考えられます。

同様に、ターゲットとなる自己抗原は、同定されていないけれども、Th17活性化が関与する炎症性疾患の例として、尋常性乾癬や、潰瘍性大腸炎があります。

増加している自己免疫疾患・炎症性疾患の例: 1型糖尿病(米国)、多発性硬化症、

全身性エリテマトーデス、尋常性乾癬、潰瘍性大腸炎

・「自然に任せる」のが良いのか

何事も「自然に任せる」のが好きなタイプの人もいます。

自然に任せておけば、うまくいくという考え方です。

そのような人は、ワクチンは、「人工的なもの」として忌避する傾向にあります。

現代の日本の都市部の衛生環境は、すでに、過剰すぎるほど人工的な環境です。

その中にいて、「自然に任せる」といっても説得力はありません。

ワクチンは、合成化合物ではなく、もともとOld Friendsである病原体を弱毒化して作成されたものです。

人類発生以来、体が馴染んでいます。

むしろ、体に取り入れるほうが自然なのです。

ワクチンを忌避するのは自由ですが、自己免疫疾患、がん、アレルギーなどの洗礼を浴びてしまうリスクが高い心理傾向といえます。

キャンドルを灯したり、アロマをくゆらせたくらいでは、ぞのリスクを下げることはできせん。

自然に任せるのが、本当に大好きなのであれば、日本の都市部に居住するのではなく、ぜひ農村部や未開発の海外の国々に移住して、その心意気を示してください。

☆ 湿疹、じんましん、クインケ浮腫などが出現して、初めてご自身がアレルギー体質になっていることを知る人も多くいます。

とりあえず、薬剤による対症療法によって、ある程度症状を収めることは可能です。

その後、「悪いこと」を何もしなければ、元のアレルギーではない体質に自然にもどっていくと勘違いされる方が多くいます。

いったん、アレルギーが成立すると、じっと静かに何年も待っていても、同じ抗原が入ってくれば、同じように症状が再燃します。

「同じ環境の中で、じっと待っていればアレルギー体質は自然に改善される」、ことはありません。

筋肉は、適切な刺激を入れる(=運動)ことによって、はじめて健康が得られます。

同様に、免疫系にも、適切な刺激を入れることが、健康を保つ上で極めて大切です。

☆ 悪い知らせを伝える使者を斬ってはいけない。アルメニア王のティグラネス2世は、ローマとの戦いにおいて、敵軍の到着を知らせる自軍の使者の首をはねてしまいました。

以降、彼に真実を伝える使者はいなくなりました。危機管理上、大切な留意事項の一つです。

「現代日本の都市部における清潔すぎる衛生状況は、かえって健康には良くない」ということを伝える使者を斬っても、切迫した状況は変わりません。

危機に対する対応が遅れ、自ら身を滅ぼすことになります。

泥の中で遊ぶ少女 Jan Henderson's The Health Cultureのサイトより引用

・衛生仮説・旧友仮説を紹介している海外のサイト

☆ Chrome等で、自動翻訳にすると、概要はつかめます。

hygiene hypothesis (Wikipedia)

Cleaning up the hygiene hypothesis (PNAS)

The hygiene hypothesis: current perspectives and future therapies (Dovepress)

・アレルギーが疑われる場合には

アレルギーが疑われる方は、まず非特異的IgEと特異的IgE抗体を測定します。スクリーニング検査としては、セット項目を測定するのが普通です (39項目セットの利用が多い)

非特異的IgEは、IgE全体のことです。この値が、正常の範囲(173以下)に入っていても、特異的IgE抗体が検出されること(=陽性)は決してまれではありません。

非特異的IgEが、10以下位の低レベルですと、特異的IgE抗体が検出されることはほとんどなくなります。

食物アレルギー 食物依存性運動誘発アナフィラキシーの検査

食物依存性運動誘発アナフィラキシーで、小麦が原因と疑われる場合には、特異的IgEの項目として、小麦、 ω-グリアジン、グルテンを測定します。

オボムコイド:卵白に含まれる耐熱性の抗原。卵除去中の場合は、加熱した卵、ゆでたまごを食べられるかどうかの指標となります。

![]()

・エピペン

アレルギー疾患の中で、突然発症する、命にかかわるような重症なアレルギーをアナフィラキシーといいます。

このようなエピソードのあった方には、アドレナリン(エピネフリン)の自己注射キット(エピペン)を

処方します。

使用法を、直接ご説明します。動画もご覧下さい。

(1)まず、青い安全キャップをはずします。

(2)注射する場所は、太もも中央・外側寄り、です。

(3)注射し、そのままの状態で5秒数えた後、抜去します。

エピペンは、年1回の取り替え(更新)が必要です。

![]()

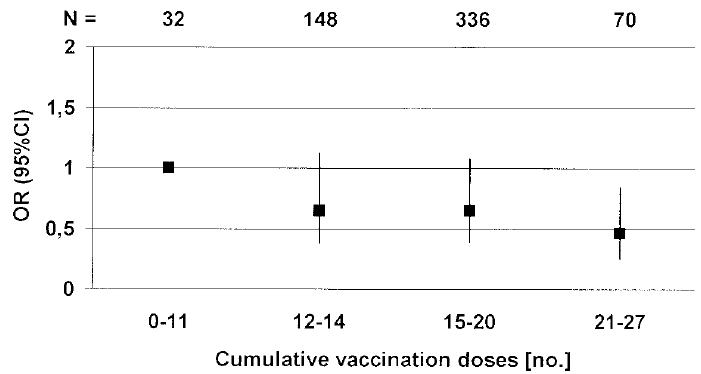

・細胞性免疫活性化(非特異的免疫療法)

自費診療です。 事前にご説明して、十分に理解・納得され、同意・説明書にご署名してただいた方を対象として、自然免疫や細胞性免疫を活性化する市販のワクチンを接種します。 これは、特定の感染刺激が、アレルギー疾患の発症・増悪を防いでいたことを、感染症になってしまう代わりに特定のワクチンを接種することによって、安全に再現することが、理にかなっていると考えられるためです。また、細胞性免疫を高めることによって、改善が見込める病態に対して、使用することもあります。 個々のワクチンは、それぞれの適応となっている対象の感染症を予防することが第一義的な目的です。 この点を、まず十分に理解していただく必要があります。 実施にあたっては、事前に詳細な説明・同意書をお渡ししてします。 熟読し、十分ご理解・ご納得されて、同意のご署名をいただいた方のみ、対象とさせていただいています。  縦軸 アレルギー感作するオッズ比 横軸 乳・幼児期に何回、ワクチン接種を受けたか(受けた回数 最も多い群は、21-27回接種を受けている) 幼小児期に多くの回数のワクチン接種をうけた乳・幼児期ほど、アレルギー感作するオッズ比は低下しています。 (なお、接種されたワクチンには、抗体を高めるだけのタイプのワクチンと細胞性免疫を高めるタイプのワクチンが両方含まれています。)出典 Gru¨ ber Pediatrics 111:e282, 2003 ドイツ 現在、喫煙されている方は、細胞性免疫活性化は施行できません。 喫煙は、Th2優位にシフトさせ、アレルギー体質をより強めてしまうという報告があるためです。 喫煙されている方は、まず、禁煙することがアレルギー体質を改善していく第一歩です。 年齢が低い方は、自然免疫活性化・細胞性免疫活性化の効果が大きいため、回数は少なくてすみます。 年齢が上がるにつれ、回数は多くなります。 |

・体質改善の機序(推測)

特定のワクチン接種により、Th1活性を高めることを繰り返す(=昔の日本人にレベルに戻す)と、1型アレルギータイプの反応は、次第に生じにくくなっていきます。

特異的IgEレベルは、ある程度は低下することが多いのですが、臨床症状の消失とはパラレルではありません(臨床症状の消失が先です)。

Th1活性を高めても、Tfhレベルには直接影響しにくいであろうと推測されます。

しかし、活性化したTh1細胞から遊離したインターフェロンγが、活性化しているTh2ないしTh2タイプ(Tfh2など)の機能を抑制する機序は、あると思われます。

また、皮膚においては、皮脂欠乏症の改善により、抗原(アレルゲン)が肥満細胞表面に到達しにくくなることが、かなり改善に寄与していると推測されます。

鼻粘膜においても、粘膜油脂分の増加(=バリア機能の回復)により、同様の機序が生じている可能性が推測されます。

気管支喘息の一部は、Th2細胞性炎症の典型ですが、これもTh1活性を高めることを繰り返すことにより、改善が期待されます。

なお、好中球が関与し、アレルギー機序が関連しないタイプの気管支喘息には、無効と考えられます。

☆ 当院では、衛生度が低く、感染症にかかるリスクの高い国々に行く前には、感染症の予防を目的として、様々なトラベルワクチンを接種しています。

一方、日本のような、清潔で感染症にかかるリスクの非常に低い国では、感染症のかわりに細胞性免疫を活性化することを目的として、特定のワクチン接種を受けることが望ましいと考えられます。

何も対策しないと、現在のような過剰に清潔な環境の中では、皮脂欠乏症や様々なアレルギー疾患を発症するリスクが格段に上昇してしまうと考えられます。

☆ 人類は、発生以来、数百万年の間、様々な感染症にさらされて、その中で生き抜いてきました。

そういった環境の中で生き抜くことに、体が馴染んでいます。

現代の日本のような、まったく感染症のない清潔な環境の中で生活すると、別の形の病気が出現するリスクが上昇しています。

免疫系がそのように制御されているためです。

このため、ある程度の許容可能な感染刺激(Old friends)は、あったほうが健康を保つことができるのです。

☆ 生活環境が清潔であればあるほど、無菌であればあるほど、理想的であるという考え方は、幻想に過ぎません。

不潔恐怖症や潔癖症と表現される心理状態です。

子育て中、子供に熱も出させないことは、一見すると健康を保っているように見え、育てやすくもあります。しかし、その結果、大切に育てたにも関わらず、さまざまアレルギー疾患を発症してしまいます。

ときに、アナフィラキシーを発症して、命にかかわることもあります。何のために除菌・抗菌に血道を上げて、努力していたのでしょうか?

☆ 不潔恐怖症や潔癖症の人は、基本的に、こわがりです。

病気を引き起こす微生物がこわいのです。

そういった行き過ぎた考えに基づいた行動が、可愛い我が子の皮脂欠乏症の原因となり、アレルギーの出発点になります。

・舌下免疫療法 (スギ花粉・ダニ)

保険適応されています。

初回投与の日時: 当院が診察を行っている日で、平日の午後3時から4時半(土曜日は、実施しません)

ご予約をご希望の際は、当院診察時間内にお電話下さい。初回の診察では、この治療法が適合しているか、検討させていだきます。

初回の投与は、この治療法が適合していると判断されたのち、改めて、平日の午後3時から4時半に、

予約を行って、実施する運びとなります。

※ 当院では、金属アレルギーの検査は行っておりません。

![]()